🍶 手作り味噌の会

立冬を迎え、

そろそろ、お味噌の仕込みにぴったりの季節になってきました。

頑張りすぎず、自分を大切に

ココロとカラダを整えるお手伝いをしています。

心・気・体、生きる力のサポーター

稲葉起久代です。🌱

🍶お味噌の寒仕込みの季節🍶

寒い時期に仕込む「寒仕込み」は、

ゆっくりと発酵が進み、

旨味やコクが深まるお味噌に育っていきます。

自然の寒さが、

余計な雑菌の繁殖を抑えてくれるので、

初めての方でも失敗が少なく、

安心してお味噌を仕込むことができます。

季節の流れとともに、

少しずつ熟していく手作りのお味噌──

そんな自然のリズムに寄り添った、

昔ながらの知恵が「寒仕込み」です。

そして、この日は、

年に数回、お客様のリクエストで開催をする

「手作り味噌の会」

初めてのお味噌づくりはコロナ禍の直前。

以来、

お味噌づくりは、100組以上の皆さんとご一緒しているのですが、

この日は、「家族が美味しい😋って言ってくれるから」と、

グループで続けてくださっている皆さんと

お味噌づくりをしました。

もう何度も仕込みをしているので、

今ではみなさんサクサクと作業が進みます😊

※ 大量の材料調達は、麹屋さんの助けを借りて準備をします。

ちなみにですが、

🫘 生大豆から作るお味噌づくりをご紹介いたします

(以前は、私もこんな風に「お味噌づくり」をしていました。)

1.生大豆を一晩浸水

2.浸水した大豆を丁寧に灰汁を取りながら茹でる

(お鍋で6時間ほど。指でつぶれるくらいが目安)

3.麹をほぐす

4.塩きりをする(塩と麹をよく混ぜ合わせる)

※「塩きり」をしっかり行うと、美味しく仕上がります

5.茹で上がった大豆を潰し、耳たぶくらいの柔らかさに調整

※ 袋の中でまとめてつぶすorマッシャーやすりこ木でつぶす(お好みで・・・)

6.大豆の粗熱が取れたら、塩きりした麹を混ぜ合わせる

7.よく混ざったら味噌玉を作る

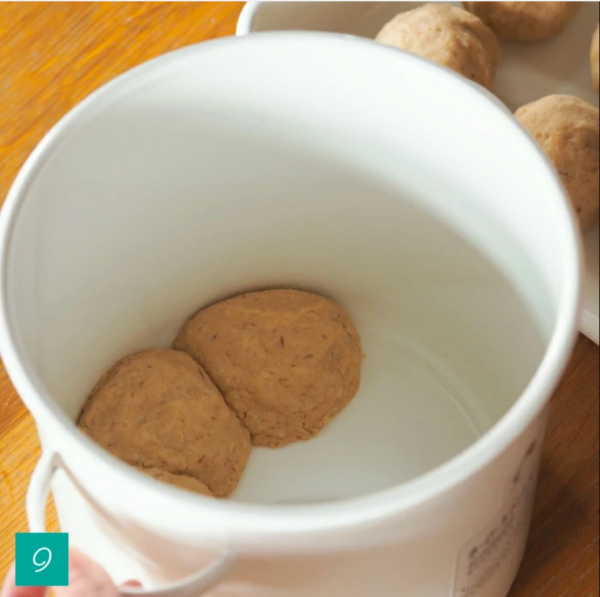

8.空気を抜きながら保存容器に詰める

9.表面をラップで覆い、カビ防止にワサビをのせる

👉 約2〜2ヶ月半から召し上がれます。

(仕込みの時期や保存場所によって前後します)

🔵 発酵が「浅い」お味噌は、麹の香りが良く

🔴 熟成の進んだお味噌は、うま味成分マシマシ

「どのタイミングでいただくか?」も、味変を楽しめます。

コレも、麴菌の生きている「手作り味噌」ならではの味わいです。

※ 万が一、熟成中にカビが生えてしまっても、

カビの部分とカビ周辺を取り除いてあげれば

召し上がっていただいても大丈夫です。(自己責任でお願いします。)

本来は、生大豆から仕上げてこその“手作り味噌”ですが、

浸水から完成まで二日がかり。

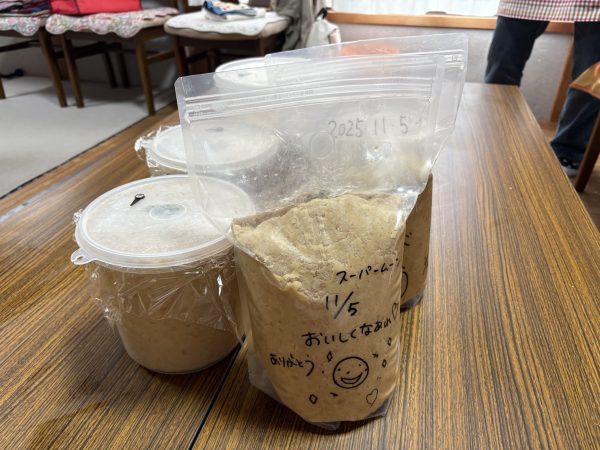

今では、何十キロもの味噌を仕込むようになったので、

材料の調達から大豆の下ごしらえは麹屋さんにお願いして、

「混ぜるだけ」のお味噌づくりを楽しんでいます。

そんなの、「手作り味噌」じゃないじゃん・・・💦

確かにそうです。

🌿 それでも、手作りにこだわる理由は、

1,素材が分かるから安心

大豆:北海道産「とよまさり」

麹:静岡県産「愛知のかおり」

塩:静岡「あらしお」

2,添加物が入らない

市販の常温味噌には、発酵を止める「酒精」などが入っていることがあります。

3,熟成の期間によって「味変」が楽しめる

熟成の短いお味噌は麹の香りが高く、長いお味噌は味噌の味わいが深い

4,そして、何より美味しい!

決して「完璧」ではないけれど、

ゆる〜く続ける“食の養生”。

頑張らないから続けられる

素材と手作りにちょっとだけこだわったお味噌づくり、

ご一緒しませんか?🤎

これから寒さに向かう、12月、1月、2月は

手作り味噌の仕込みの「旬」

年明けには静岡での開催を計画中

日程はinstagramにて、お知らせをしますので

よろしかったらフォローをしてくださいね💕

気になる方は、お気軽にお問い合わせくださいね。

instagramのフォロー

※ instagramからもお問い合わせいただけます。

最後まで、読んでいただきありがとうございます。

あなたの日々が、あたたかく巡っていきますように